胡乔木蜡像

六月,是盐都最美的季节。

蓝天白云,水清堤绿,更有金黄色的麦浪,如诗如画,真是美不胜收。

按照部署,从6月起至年底,全区新闻战线同志将奔赴基层一线,开展“壮丽70年· 奋斗新时代”全媒体大型新闻行动。旨在综合采用多种形式、多样载体、多维视角,讲好中国故事、讲好中国共产党的故事、讲好新时代中国特色社会主义的故事、讲好盐都的故事。

作为一名年逾古稀的文字工作者,有幸加入这批活力四射年轻人的行列,仿佛生理和精神上,焕发了青春。

其实,我这已经是第三次去张本了。

记得第一次去张本,是在胡乔木先生去世不久,也就是上世纪的1992年10月19日,时任盐城市郊区区委副书记的朱传江同志和我(区政府办公室主任)一起,陪同胡乔木先生的夫人谷羽及北京来的同志,去张本村,两件事:一是瞻仰乔木故居,察看乔木赠书于故居陈列的可能;二是遵照胡乔木先生的遗愿,拟将部分骨灰送回故里,作相关事宜的落实。

仍然记得,那时候还没有像现在这样村村通公路。考虑到谷羽老人的身体状况,我们选择了走盐宁路省道,直接将车子开到蟒蛇河边(张本村的对岸),由村里安排船只渡河。

张本村,地处苏北里下河,这个只有2千多人口、3千多亩耕地的小村庄,在960万平方公里的中国地图上,宛如沧海一粟。然而,却因为“三胡”及许多传奇故事,当之无愧地成为中国版图上耸立着的一座巍峨的坐标,让中国人包括海内外华人所仰望,让全世界的人所瞩目。

我听一位文化学者说过:“大地所负载的精神流向,比它所负载的其他一切都更难判断和预见”。

横贯盐都的母亲河——蟒蛇河,西连京杭大运河,经大纵湖,从张本“胡家”的门前流过,又继续向东,穿越瓢城,最终流入黄海。在交通欠发达的远古时期,它是一条不可替代的黄金通道。宽阔的蟒蛇河,水流到了张本这里,突然出现了一个小小的淌弯。所有船只,从这里经过,放慢了速度,船上那些摇橹的、划棹的、撑篙的,自然而然,向着北岸的胡氏宗祠,注目、作揖、行礼……

若干年来,老百姓这些神奇的传说,绕来绕去,总是绕不开历史的那个关节点——张本的“三胡”,在中国历史上深远的影响力,已经整整跨越了一个多世纪。

(二)

龙冈镇是这次大型新闻行动的第一站,区融媒体中心的领导班子和区新闻工作者联谊会的部分代表参加了这次采风。

从青年路下来,穿过“张本三胡故里”的牌坊,沿柏油路一直向前,远远地,就看到了张本古村落建筑群。

2016年我第二次到这里,工地上人来车往,马达轰鸣。虽说主体工程基本结束了,但一些墙体的外贴面、廊柱的粉饰等一系列精装修的细活正在进行。现在,除了碑林、水景、剧场和民宿饭庄一期正在装修,其余大部分项目,胡乔木生平陈列馆、纪念广场、胡公石书法艺术陈列馆、古运码头、候船厅、游客服务中心、书法一条街、古戏台、古凉亭、民宿饭庄、游客栈道、景观等已经全部竣工,开始对游客(试行)开放。

在镇接待办同志的引领下,我们首先来到了胡乔木纪念广场。

毛主席的手笔“靠乔木有饭吃”镌刻在朝阳的影壁上。

站在胡乔木先生的塑像前,仰视良久,不知不觉已经眼含热泪了。

记得1992年,那次一起到张本的市外办一位领导,送给我两本书,一本《胡乔木回忆毛泽东》(人民出版社出版):另一本《胡乔木》由著名作家叶永烈撰写(中共中央党校出版社出版)。

多少年来,工作之余,认真阅读那两本书。从那时起,对于书中的主人翁,有了更多更详细的了解。

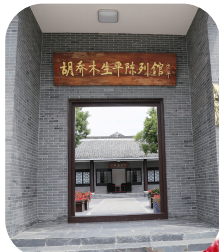

宋平题写的“胡乔木同志生平陈列馆”匾额,悬挂在南门门楣上方。以先生故居为核心,四合院,分别布置了孜孜求学、妙笔春秋、激情岁月、墨彩华章、丰碑永存等几个展出板块,系统全面地讲述了胡乔木的生平事迹。

陈列馆,采用了目前最先进的声光电技术。

静静地聆听讲解,先生及先生与伟人的许多故事,瞬间变成了三维立体图像,在大脑里逐一呈现,接踵而来……

十八岁,先生从故乡走出去追求真理,投身左翼联盟;

抗战爆发,1932年,在故乡盐城加入中国共产党,投身革命。

古稀之年,他思念故乡,而故乡的朋友们也一次次邀请他回乡一游。

1990年5月,趁着春暖花开,携夫人谷羽离京南下,取道南京准备返梓。后来,忽然发现便血,无奈之下,改变行程,直接回京,最终未能踏上回故乡之路。

先生弥留之际,他反复交代子女热爱故乡,关心故乡……

墙上一幅幅珍贵的历史照片,传达乡愁,情真意切,直抵每一位参观者的心灵深处。

2012年5月28日,胡乔木诞辰100周年的纪念活动在盐城隆重举行。下午,先生的子女胡木英、胡石英来到鞍湖“三胡陈列馆”,乡亲们闻风而至,自发地守候在陈列馆的门前,盼望着能与亲人嘘寒问暖,拉拉家常。

临别时,牵挂的泪水,潸潸不止;依依不舍,全在渐行渐远的挥手之中,感天动地。

从乔木先生故居及陈列馆出来,东侧是胡公石作品陈列馆和书法碑林。

十九世纪初,胡公石与胡乔木一起就读于“太平乡立第一国民小学”。两人毕业以后,各自走上了求学之路,同样是用如椽之笔,描绘着各自辉煌的人生。

一边是,热血青年的乔木先生奔赴延安,追随伟人,成为中国共产党党内第一支笔革命生涯的历史追忆;而另一边是,胡公石先生师从于右任以行草驰名,最终跻身于世界大书法家行列的成就展示。

胡公石先生,尤精于草书。1935年毕业于上海暨南大学,因为自小爱好书法,被于右任收为入室弟子,在于右任先生创办的标准草书社,任标准草书学社的编校。

新中国成立后,他重建标准草书社,任社长。之后,又任宁夏文史研究馆馆长、宁夏书画院院长、中国书法家协会(第一、二届)理事、宁夏分会(第二届)名誉主席、江苏文史研究馆馆长、中国标准化草书学社社长、中国台北标准草书学会名誉理事、中国书画函授大学名誉教授、国家一级美术师。

他还是第六、第七届全国政协委员。著有《标准草书千字文》和《标准草书字汇》等。

标准草书之美,美在“易识、易写、准确、美丽”。

《标准草书》对中国书法艺术的发展,产生了极其深远的影响。它蜚声海内外,远播日本、东南亚和欧美等许多国家。艺术的创造,是一种独立的思考,是一种艰难的缔造和超越。成就一流学问,更需要“拳拳服膺而弗失之”的执着精神。

细细品味胡公石先生的草书艺术,有于氏风貌的韵味,同时也有他自己独特的艺术个性。飘逸遒劲的笔触,恣肆华丽的形态,充满张力的结构,浑然天成的格调和神形兼备的韵律,将中华文化千年智慧与汉字的象形韵律美有机结合起来。

胡公石先生,书品好,人品好。

因为,一个人的书法与他的性格相通。

1949年胡公石与于右任先生分手,虽隔海相望,仍矢志不渝,继续从事标准草书的研究和推广工作,且加强了日本、韩国、泰国、美国、法国等国家和台湾、港澳地区的学术交流,开创标准草书事业的新局面。

在于右任先生《标准草书》(千字文)的基础上,他整理新编了《标准草书字汇》,并赶在于右任先生逝世二十周年之际出版发行。八十高龄,身患绝症,毅然亲赴台湾,在师弟李普同的陪同下,登上七百米高的八拉卡山,在于右任先生墓前,以最庄重的礼仪祭拜恩师。

胡公石先生热爱祖国,关心祖国的和平统一大业。生前为海峡两岸的文化艺术交流与交往,做出了不懈的努力。改革开放以后,胡公石先生又发起倡议,请台北李普同先生组团进京,在中国历史博物馆举办于右任流派书法展。

一时,如春风化雨,轰动了京城。

潜心教学,提携后学,义卖救灾,更是胡公石先生义不容辞经常要做的事情。他曾经无数次为学校、厂矿、慈善机构、贫困地区捐赠作品献爱心。

一种高雅之气。

这种内在之美,气质之美,只可仰慕而不可亵渎。

参观了胡公石作品陈列馆和碑林,区融媒体中心主任邵晓铃带着大家,一起去蟒蛇河畔的胡家墓地,拜谒“三胡”。

当年乔木先生的父亲胡启东亲手所栽的松柏,一棵棵参天而立,茂密蓬勃……就如同植树之人的声望和影响力一样,依然深入民心。这位清末秀才,曾经支持孙中山南下护法、凭吊黄花岗七十二烈士;之后,在家乡积极支持抗日、兴办教育,续修《县志》等,这样一位爱国主义人士,之所以受到后人的敬重,皆因为他的一生中怀柔天下的“济世”情怀。

(三)

“三胡”生命的厚度里,蕴藏着生命的成色和意义。

“中共一支笔”胡乔木,在他的《有所思》诗中透露了一番豪情:“铺路许输头作石,擎天甘献骨为梯。”他将自己的一生献给了党的思想理论建设,一辈子在用他如椽的巨笔,书写着“为人民服务”五个字的深邃内涵。

爱国主义人士胡启东,思想维新,追求光明,拥护中国共产党新四军,积极支持抗日,兴办教育,惠及百姓。

标准草书大家胡公石,以毕生精力从事标准草书的研究、普及和推广,为祖国的和平统一,为弘扬民族文化,促进海峡两岸及中日文化的交流作出了积极贡献。

他们是故乡人的骄傲,同时,更是一种精神的领引。

与历史对话,为未来留史。

通过这次采风,三访“三胡”给我们最大的感悟——

张本“三胡”古村落遗产的存续,不仅仅承载着中华民族的记忆,寄托着乡愁,更是对盐都红色文化的一种传承。

用信仰谱写时代的奋斗心曲,为实现伟大的“中国梦”,我们秉烛前行,走向未来,前景一定会更加美好更加灿烂。

胡乔木生平陈列馆外景